11月11日は介護の日!介護について考えてみよう

皆さんは「介護の日」をご存じですか?

私たちの暮らしの中で身近になってきた介護ですが、介護とはどういうものなのか、実際にご自身や家族に介護が必要になった時にどうすればいいのかわからない方が多いのではないでしょうか。

・介護の日の由来

・介護サービスの種類

・介護と看護の違い

・地域包括支援センターについて

介護の日の由来

介護の日は2008年に厚生労働省によって「介護について理解と認識を深め、介護従事者、介護サービス利用者及び介護家族を支援するとともに、それらを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する日」として定められました。

11月11日に決まった理由は、パブリックコメント(意見公募)により国民からの支持が最も高く、「いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう」の語呂合わせから来ています。

介護サービスの種類

介護サービスとは、介護保険制度を利用して受けられるサービスのことです。これは誰でも受けられるわけではなく、65歳以上で要介護認定を受けた方と、40〜64歳までの加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で要介護認定を受けた方が対象です。

介護保険が適用される介護サービスは大きく「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の三つのカテゴリーに分けられます。

➀居宅サービス

居宅サービスとは、自宅での生活を続けながら受けられる介護サービスです。

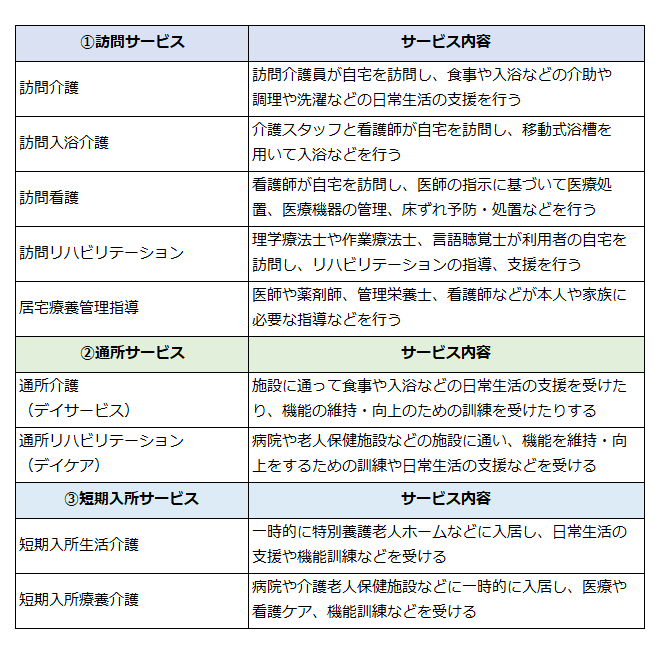

居宅サービスは種類が非常に多く、更に自宅を訪問してもらう「訪問サービス」、自宅から通ってサービスの提供を受けられる「通所サービス」、一時的に施設などに宿泊してサービスを受ける「短期入所サービス」に分類されます。

②施設サービス

施設サービスとは、施設に入居して24時間の介護を受けられるサービスです。

施設サービスは、「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護医療院」の大きく3種類に分けられます。

◆介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要な方を対象とした施設で、食事や入浴などの日常生活の支援や機能訓練、療養上の世話などを受けることができます。原則として要介護度3以上でないと入居することはできません。

◆介護老人保健施設(老健)

在宅復帰を目指している方を対象とした施設で、医療や介護、リハビリテーションなどを受けられる施設です。要介護1以上の方が入居対象ですが、在宅復帰を前提としているため一定期間しか入居できません。

◆介護医療院

2017年度末で廃止となった「介護療養型医療施設」に代わり、2018年より新たに新設されました。長期的な医療と介護の両方を必要とする高齢者を対象に、医療機能と生活施設としての機能を提供する施設です。

介護療養型医療施設の全面廃止までは6年間の猶予があり、2024年3月末までは介護医療院などの他の施設への移行期間としているため、その期間は介護療養型医療施設を利用することが可能となっています。

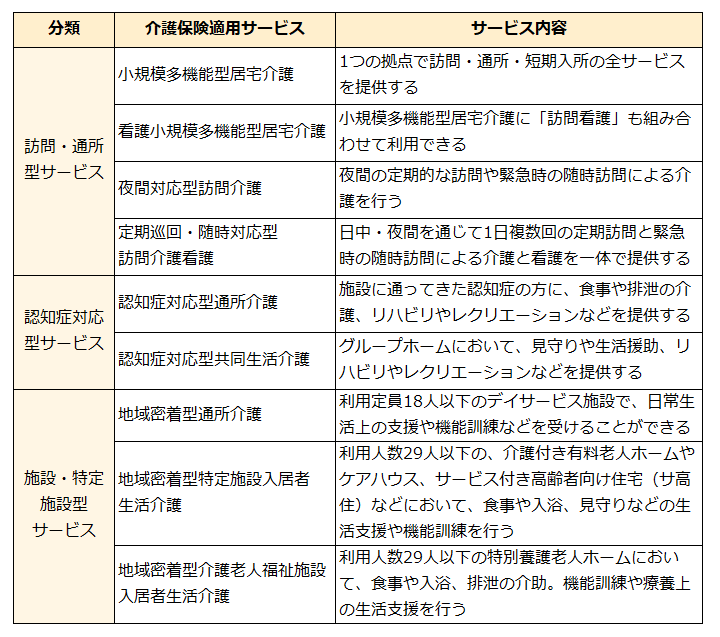

③地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、介護が必要になっても住み慣れた地域で生活が継続できるように、地域主体で提供される介護サービスの総称です。2006年4月の介護保険制度改正により創設されました。

介護と看護の違い

よく混同されてしまいがちな介護と看護。特に高齢者のお宅に伺うことが多い訪問看護は、利用者のサポートをするという点で共通していますが、サポート方法や目的は異なります。

介護士の役割

介護士の主な役割は高齢者や障がいのある方が安心して日常生活を送るためのサポートです。食事介助や入浴介助、排泄介助等の身体介護と、掃除・洗濯・調理等の生活援助が主な業務です。生活援助については介護の資格がない方でもすることができます。

また、高齢者施設で働く介護士はレクリエーション指導などもあります。簡単な体操、折り紙、工作など体や指先を使うことで身体機能の維持や衰えた機能の回復を促したり、歌や踊りなどで周囲の人と円滑なコミュニケーションが取れるようサポートしたりします。

看護師の役割

対して、看護師の主な役割は「医療的なサポート」です。血圧、体温、脈拍等の健康状態の観察から、たんの吸引、点滴、中心静脈栄養法、胃ろうチューブの管理といった医療処置、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなど、介護士とは違った側面で高齢者をサポートします。介護の現場では、介護士同様に食事介助や入浴介助も行いますが、医療行為に携わることができるのが看護師の仕事の大きな特徴です。

また、訪問看護の場合にはご本人やご家族への精神的なサポート、ターミナルケア(終末期の看護)等も含まれます。

地域包括支援センターについて

もし家族に介護が必要になった時、どうしたらいいのか戸惑うかもしれません。そんな時は地域包括支援センターに相談してみましょう。地域包括支援センターとは各市町村に設置されている、高齢者を地域ぐるみで支えるための支援機関です。

地域包括支援センターには主任ケアマネージャー、社会福祉士、保健師、看護師が所属しており、それぞれの知識や経験を生かした総合的な支援を行っております。対象地域に居住する65歳以上の高齢者またはその支援者であればどなたでも利用することができます。こんなことくらいで相談するのも…と思うようなことでも大丈夫。気になることはまず窓口で話を聞いてみましょう。

まとめ

「超高齢化社会」と言われている現在の日本。

今後も高齢者率は高くなり、2025年には約30%、2060年には約40%に達すると言われています。

これからは地域での支え合いも必要となってくる介護。

この介護の日をきっかけに、身近にある介護について考えてみてはいかがでしょうか。